Ricordi personali dell’ultimo giorno di Giovanni Paolo II

Alla fine di marzo 2005 avevo una camera all’hotel Corsini, in via Giardini, a due passi dall’ospedale di Pavullo nel Frignano. Da Jesi mia madre era stata ricoverata lassù, in un ospedale senza nome come sono gli ospedali dei paesi prima che qualche riforma sanitaria li cancellasse.

Lassù operava un chirurgo, a parere dei medici jesini un vero luminare, che avrebbe potuto salvargli un piede fratturato e aggredito dal diabete. Questo il motivo per cui mi trovavo lassù, dove passa il confine tra il pioppo e l’ulivo; tra la pianura che taglia la gola alle rane e l’infinito mare delle colline d’Appennino.

I giorni a Pavullo erano trascorsi tra una speranza, la paura e una cena in pensione, ma alla fine l’operazione era andata bene. Mia mamma aveva ancora il piede e per me era ormai arrivato il tempo di tornare a Roma.

Dai tempi del liceo, quando con il mio compagno di banco ed amico del cuore ci avevo trascorso una quindicina di giorni, avevo sviluppato una sorta di allergia per quella città. Roma per me rappresentava in eccesso tutto ciò che non tolleravo nelle cose e nelle persone. Troppo traffico, troppo sporco, troppa furbizia. Facile dunque immaginare con quale animo ero salito in macchina per farvi ritorno.

Appena fuori il paese mi era salito irrefrenabile il desiderio di rendere il viaggio il più lento e più lungo possibili. Scartata quindi l’idea dell’autostrada imboccai la vecchia statale che conduceva in Appennino fino a Porretta Terme e da lì, giù verso Pistoia e il Tevere. Allora avevo una bella Fiat Barchetta color argento, l’ideale per quelle strade di montagna all’inizio di primavera. E ce l’ho ancora, anche se impolverata.

Avevo acceso la radio e visto che in auto mi piace sentir parlare più che ascoltare musica ero finito, credo, su RAI 2. Da giorni il papa stava male e quel giorno, il 2 aprile 2005 dal mattino era ormai chiaro che si era alla fine. Guidavo ed ascoltavo; ascoltavo e guidavo. Ogni tanto un caffè e due passi per sgranchirmi le gambe o fare un paio di foto. Così verso le sette di sera ero arrivato a Civita Castellana, a pochi chilometri ormai da casa. Per tutto il viaggio avevo seguito l’agonia di quest’uomo. Avevo ascoltato testimonianze di questo e di quello, ricordi d’infanzia e collegamenti da piazza San Pietro. Dentro ognuna di quelle conversazioni non c’era nulla di speciale o di interessante se non il fatto che l’intero Paese si fosse fermato in attesa della notizia. Quello si che era davvero inatteso. Almeno per me.

Decisi di tirar dritto fino a Roma. Ci arrivai in meno di un ora e riuscii anche a trovare un parcheggio in via dei Gracchi che per chi è pratico di Roma è un po’ come trovare un diamante. Scesi dalla mia Barchetta e mi incamminai verso Piazza Risorgimento. Girato l’angolo con via Cola di Rienzo mi accolse una folla di persone come avviene nei giorni di festa all’ora del passeggio. Solo che non parlava nessuno. Nessuno proferiva parola, anzi si sentiva un leggero bisbigliare e lo scalpiccio di migliaia di scarpe. Nessuno chiedeva cosa fosse successo o dove si stesse andando.

Per chi vive a Roma non sentire il minimo rumore, nessuna sirena, nessun vociare; solo il rumore di migliaia di passi è un’esperienza estraniante. E lo fu certo per me. Fu al tempo stesso una sorpresa e una lezione. La sorpresa veniva certo dal mio giudizio superficiale sulla città e da questo veniva anche la lezione. Per esperienza millenaria Roma sapeva distinguere il valore degli uomini, che fossero re, papi, imperatori o popolani. Agli uomini degni, ed erano pochissimi, riservava la gentilezza nobile del suo volto ossuto; una cortesia quasi timida di chi vuole essere presente ma senza disturbare. Ero là e capivo, o almeno credevo di capire.

Arrivai infine in piazza San Pietro e a fatica trovai un angolo dove fermarmi. Accanto a me, nei pressi del colonnato, tre giovani preti polacchi con la loro bandiera sulle spalle pregavano inginocchiati. Più avanti qualcuno stava sgranando un rosario. Ogni tanto mi arrivava un verso del Padre Nostro o un Amen. Il resto era un accalcato silenzio di attesa. Alle 21 qualcuno disse che il Papa era infine morto.

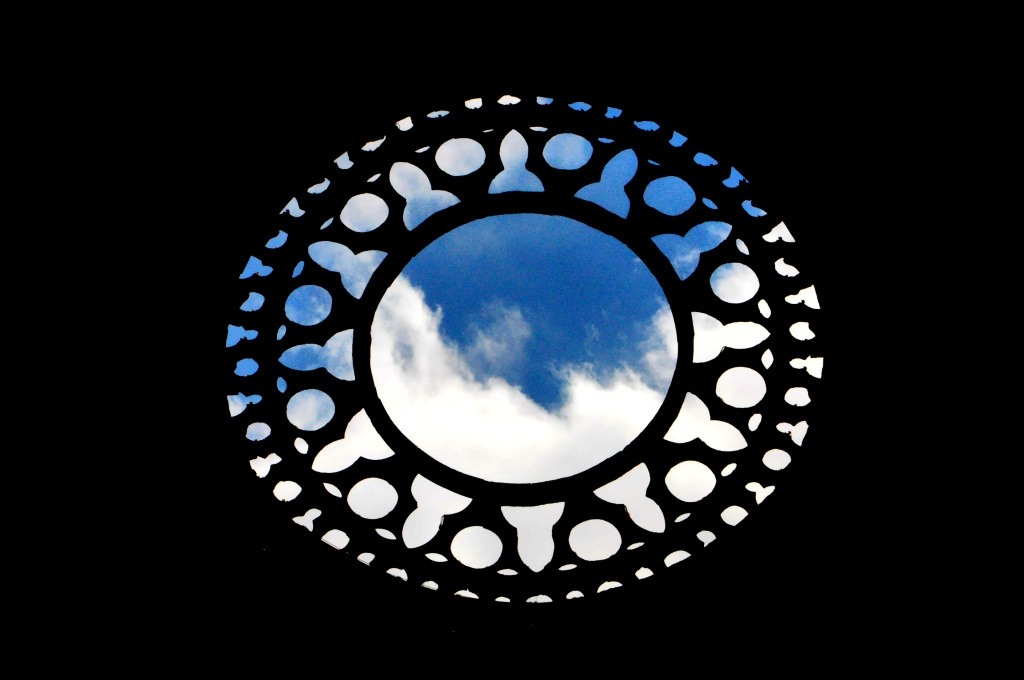

Pensai a mia madre in ospedale, a me che avevo guidato per cinquecento chilometri per essere là, e pensai al perché mi trovassi proprio in quella piazza. Io che non avevo fatto neppure la cresima, né avevo tanta confidenza con la Chiesa. La risposta era in quella città che detestavo che m’aveva insegnato in un giro di angolo a capire chi è davvero degno di rispetto e chi di una presa per il culo. E visto che l’hanno fatto santo non si sbagliava. Questo il mio ricordo di Giovanni Paolo II che mia sorella chiamava “il Papone”. (P.S. Le foto sono mie).