Viaggio di un veliero tra le montagne d’Appennino.

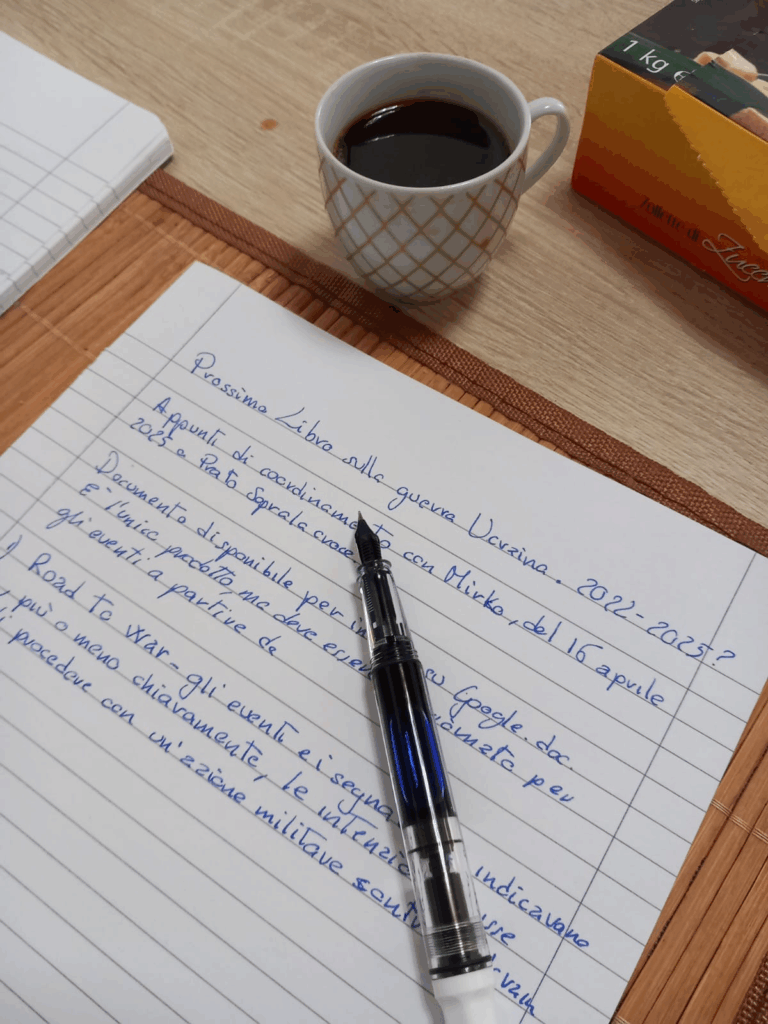

Dove nasce un libro non lo so. Il mio stava nascendo nella cucina di Mirko. L’argomento – come capita ai miei lavori – sarebbe stato di quelli che per essere affrontati, avrebbe avuto bisogno di applicazione, di studio e di tempo, ma di poca fantasia; molto poca.

Una tazza di caffè e quel che rimaneva di una Sacher erano stati i muti testimoni delle sue prime righe, ma prima di cercare e confrontare, di scrivere e stracciare avevo avvertito il bisogno d’aria; quella fresca del mattino e di pioggia leggera e questo piccolo borgo dell’Appennino ligure offriva entrambe.

A Prato Sottolacroce, frazione di Borzonasca, mi avevano condotto le vele impolverate della Soleil Royal. Quella vera l’avevano varata a Brest, in Bretagna, il giorno di Santa Lucia del 1669 ed era stata affondata ventitré anni dopo, di fronte a Cherbourg, il 2 giugno 1692. Della nave ammiraglia del Re Sole sarebbe scampato un solo marinaio.

Come passaggio io mi ero dovuto accontentare di una bellissima replica che Mirko aveva scovato a Roma pregandomi di ritirarla per lui da un modellista in zona Ottavia, dalle parti di via Trionfale; una delle zone meno marinare o bretoni di Roma. Al contrario il tempo che avevo incontrato durante il viaggio era stato molto normanno. Pioggia scrosciante e veloci nuvoloni neri mi avevano accompagnato da Firenze fino a Borgo val di Taro e da lì fino al passo del Bocco ed oltre. Dopo un’interminabile serie di curve e controcurve ero finalmente attraccato sul bel tavolone vicino al camino dove la Soleil Royal avrebbe calato l’ancora a babordo della HMS Victory e guardando la San Felipe al mascone di dritta.

Preso il caffé, assaggiata la Sacher e prima di decidermi a prendere tra le mani i dolorosi giorni della guerra russo-ucraina m’era sembrata una buona idea uscire fuori malgrado questo scampolo di inverno, anche perché Mirko non si era ancora deciso ad apparire in cucina per iniziare a discutere di carri armati e generali.

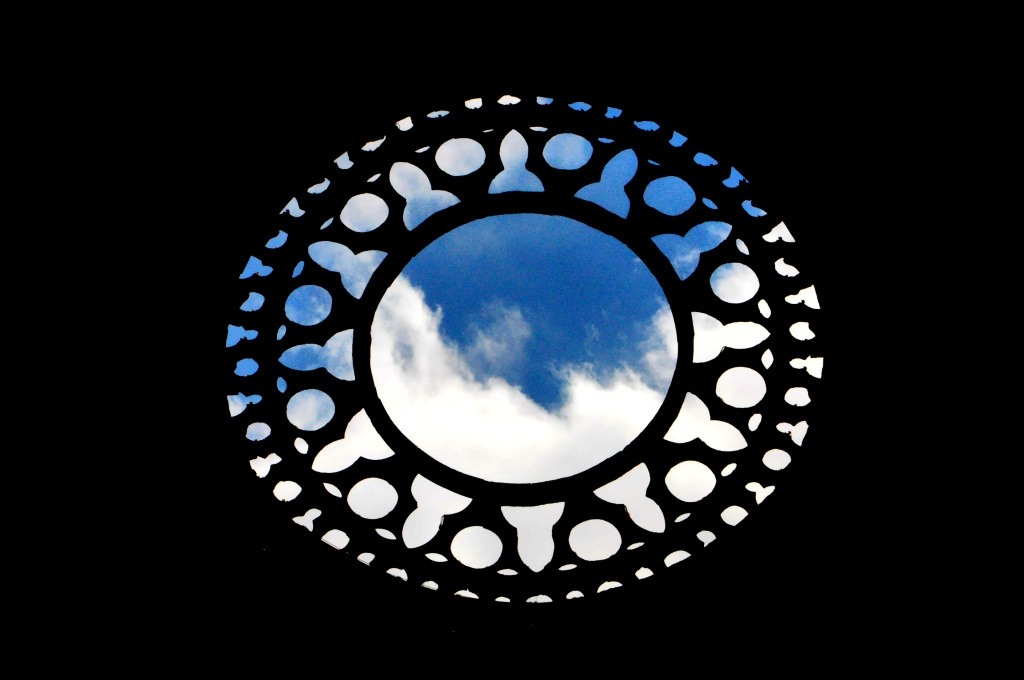

La pioggia, il freddo e la distanza dal paese più vicino sembravano aver fatto di Prato Sopralacroce un luogo assolutamente deserto. Chiusa l’unica bottega; chiuso il minuscolo Ufficio postale e chiuse anche la chiesa e l’osteria, non c’era nessuno tranne me e un infastidito gatto rosso visibilmente infastidito da me che gli apparivo palesemente un intruso qual ero. Prima di sparire attraverso la porta socchiusa di un fienile, mi aveva lanciato un’occhiata fredda di disprezzo come solo i gatti rossi sanno lanciare; con gli occhi socchiusi, naturalmente.

L’intero paese appariva come un diorama in scala 1:1 e io ci camminavo dentro scrutandone le pietre nere, viscide di pioggia, l’erba verde e novella, cresciuta nell’abbandono di case da dove oltre i proprietari – spariti chissà dove sulla costa – persino i ricordi erano ormai usciti da molti anni.

Era quella la sorte dei borghi d’Appennino, dal col di Tenda all’Aspromonte. Paesini nati e cresciuti in forza di una caparbia ragione ormai sparita. Poteva essere stata la strada che legava due valli, un bosco dove far carbone e legna, dei pascoli freschi o cose del genere. Erano ragioni che queste minuscole comunità avevano ritenute sufficienti per rimanere quassù, dove il mare in una bella giornata di sole lo puoi vedere come un drappo di stoffa blu scura e per il resto del tempo lo puoi solo immaginare attraverso la nebbia del bosco.

Prima che i supermercati e le villette a schiera con annessa taverna esercitassero il loro finale richiamo c’avevano pensato le grandi fabbriche della pianura e la guerra a stanare dalle loro case di pietra quella gente silenziosa dalle gambe d’acciaio e dalle parole pesate come fossero piombo.

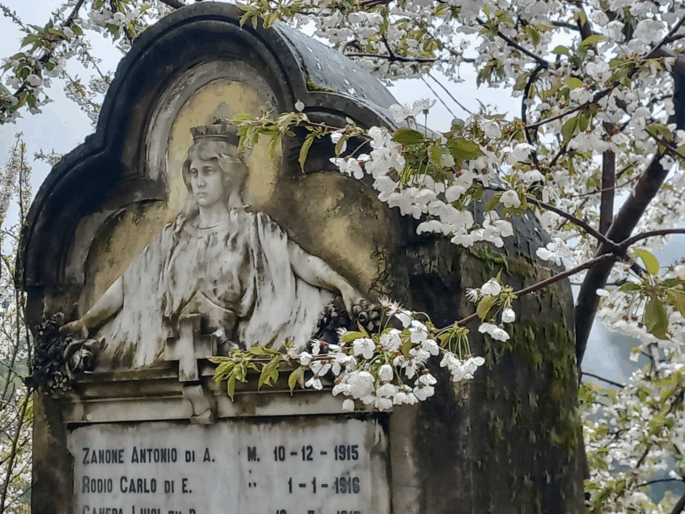

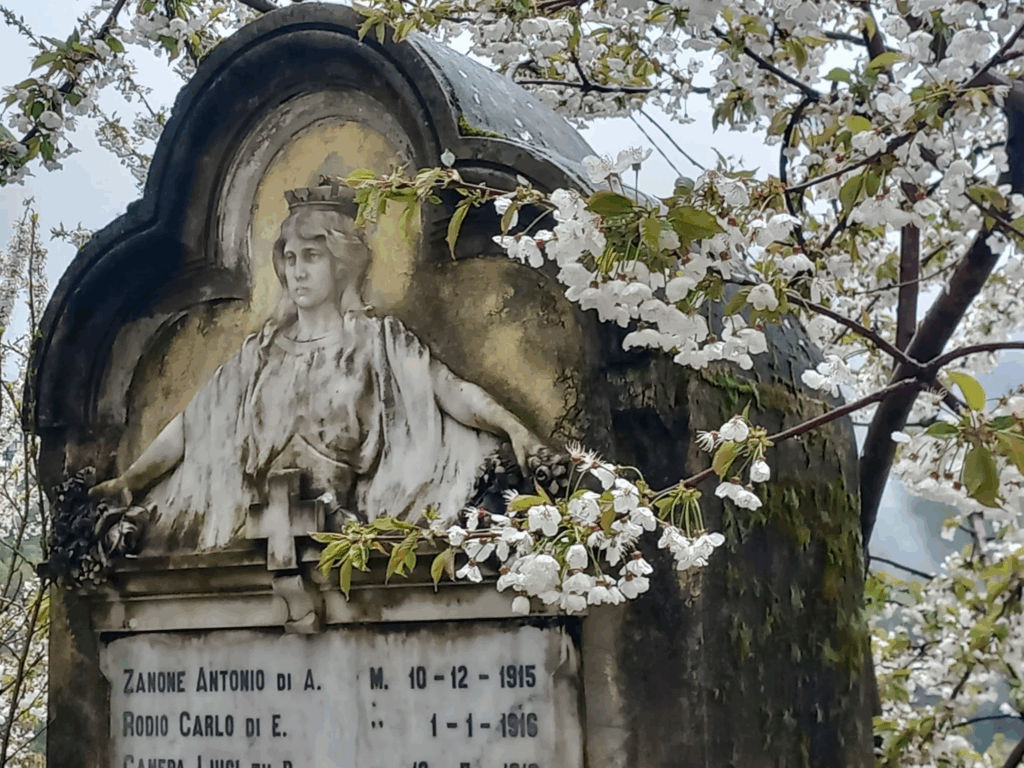

Sulla piazzetta di fronte alla chiesa, in un angolino sotto l’indifferente abbraccio della Patria, una lapide ricordava la quindicina di morti che la sua grandezza aveva imposto persino ai giovani di Prato Sopralacroce. Quando mi capita di imbattermi nei monumenti ai caduti mi fermo sempre a leggere le lapidi con i nomi dei giovani italiani vittime delle nostre guerre ormai dimenticate. Ne abbiamo in tutti i paesini d’Italia e ce n’è uno anche a Prato Sopralacroce, vicino alla chiesa. Sono certo che quei ragazzi, uccisi da un colpo di artiglieria o dal tifo non avrebbero avuto alcun interesse a che qualcuno come me gli spiegasse il perché erano morti e in nome di cosa o per conto di chi. A loro rimaneva solo la fregatura suprema di una morte senza spiegazioni.

Nella sua assoluta eleganza, la natura aveva pensato che un ramo in fiore sopra quel ricordo ci sarebbe stato proprio bene. Tutt’attorno aveva poi sparsi petali bianchi e frettolosi che giacevano a terra, sterminati da un vento freddo e improvviso, rimasto in agguato nell’ombra dell’inverno. Sul muro di fronte era incisa caparbia la testimonianza di un capodanno passato ed oltre la chiesa, allo sbocco di un vicoletto, un manifesto ricordava l’anniversario di un’altra strage, quella del15 febbraio 1945. Quel giorno fascisti e tedeschi avevano messo al muro dieci prigionieri presi dalle carceri di Chiavari. E chi se ne ricordava più, oggi che tedeschi e anche fascisti vengono da queste parti a fare trekking o a rilassarsi in un agriturismo.

Avevo trovato buffo e perfettamente in linea con questa linea d’oblio che il manifesto fosse proprio dietro il cassonetto della differenziata. Proprio vero che l’Occidente uccide il proprio passato e per questo non riesce a vivere il presente né, tanto meno, a immaginare un futuro.

Me ne ero tornato a casa passando dalla fermata dell’autobus che ci teneva a precisare che essa valeva per ambo i lati. Uno di questi giorni mi sarei deciso a scrivere di questa nuova guerra, ma nel frattempo avevo sperato che su quei poveri nuovi morti e su quelli vecchi che la mattina avevo incontrato qualche albero del Signore avesse deciso di spargere petali bianchi e frettolosi, annunciando loro che la Pasqua è vicina.