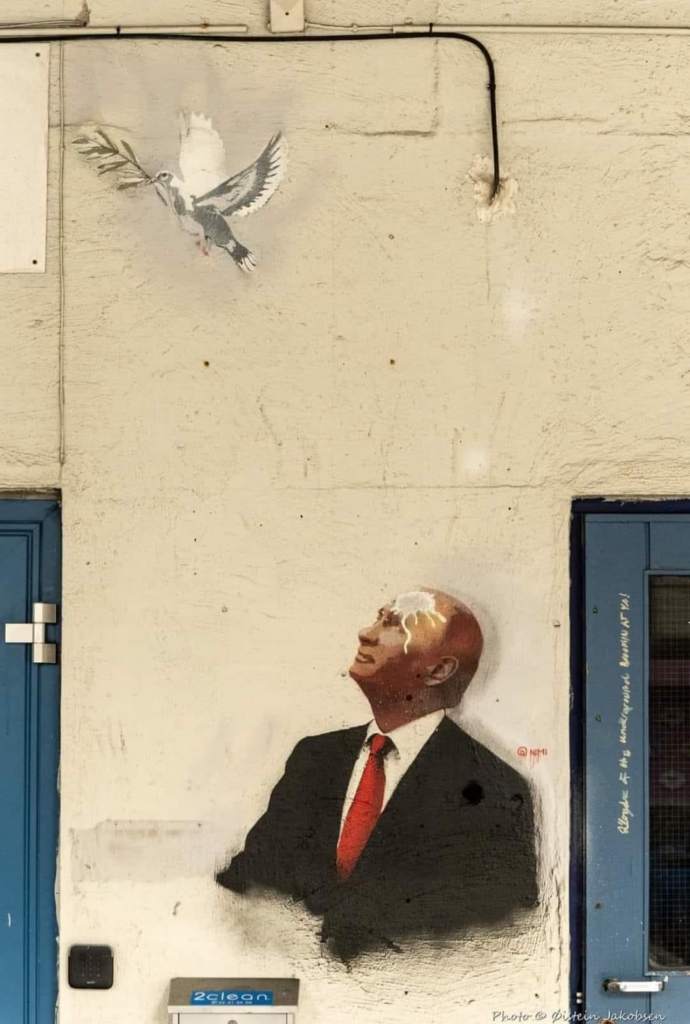

“Salve professor Falken, strano gioco; l’unica mossa vincente è non giocare!” Così rispondeva Joshua, il mostruoso computer del NORAD, a pochi istanti dall’apocalisse nucleare. Il film era “Wargame”, gli anni quelli di Reagan e de “l’impero del male”. Da allora sono trascorsi quasi quarant’anni durante i quali in pochi avranno pensato realistico evocare il fantasma nucleare sull’Europa. L’ha fatto Vladimir Putin, presidente della Federazione russa, alle prese in questi giorni con l’incerto andamento della sua guerra contro l’Ucraina. Il 24 febbraio, un giovedì qualsiasi è arrivata infatti la guerra; quella vera. La paura di un nuovo conflitto mondiale, l’inverno nucleare, la possibilità di una prossima fine del mondo hanno interrotto la zuffa epidemica alla quale, dobbiamo confessarcelo, c’eravamo anche abituati. Ma se ci si ferma a riflettere scopriremo che, paradossalmente, è stata proprio la paura, anzi il terrore a garantirci il più lungo periodo di pace nella storia dell’uomo. Certo dalla fine della 2^ guerra mondiale di crisi globali e guerre locali ne abbiamo avute tante, qualcuno dice più di cinquecento, ma mai siamo stati davvero sul punto di giocarci la vita dell’intero pianeta e credo che, malgrado le truculente descrizioni della TV di stato russa, non lo siamo neppure questa volta. Tuttavia una remotissima possibilità rimane; laggiù, nell’Ade dell’inimmaginabile ma pur sempre reale, vediamo quindi come siamo arrivati a questo punto.

Nei diecimila anni della storia della guerra ci sono due date che faremo bene a ricordare perché è a partire da quei due giorni che l’umanità ha davvero avuto la concreta possibilità di estinguersi per un atto volontario. La prima è il 6 agosto 1945, un lunedì, quando alle 8,15 gli americani annunciarono al mondo e a 150.000 ignari giapponesi di avere il monopolio della morte nucleare. L’altra è un altro lunedì di quattro anni dopo, il 29 agosto 1949, quando a Semipalatinsk, nel remoto Kazakistan, i russi fecero esplodere la loro prima bomba atomica, annunciando che il monopolio era finito. Da quel momento inizia la costruzione dell’equilibrio di terrore tra le due superpotenze, un equilibrio basato su una certezza: mai, in ogni momento, in qualsiasi circostanza un attacco nucleare portato dall’uno contro l’altro avrebbe garantito una vittoria che avesse un minimo di senso. Per decenni e ancora oggi si è trattato quindi di conservare un equilibrio dinamico dove ognuna delle parti ha cercato di aprire uno spiraglio a quell’impossibile vittoria; spiraglio rapidamente chiuso dall’antagonista di turno attraverso l’introduzione di nuovi armamenti, più precisi, più letali e più numerosi. E via così.

Si era iniziato negli anni ’50 con i bombardieri strategici, aerei in grado di trasportare in qualche ora una bomba atomica sul territorio del Nemico. I missili a quel tempo erano ancora troppo rudimentali, troppo inaffidabili e troppo imprecisi per affidare loro una missione così definitiva. Ci vollero gli anni ’60 perché sia la Russia sia gli Stati Uniti arrivassero a costruire missili che fornissero una certa garanzia. Ad arrivare per primi furono i russi che tirarono fuori l’R-7 Semiorka, un mostro di 280 tonnellate alto 30 metri capace di trasportare una testata atomica a 9.000 chilometri dal luogo di lancio con la precisione di qualche chilometro. Gli americani risposero con l’ATLAS che di tonnellate ne pesava la metà ma arrivava a 18.000 chilometri e via così per tutti gli anni ’60 e ’70. Sono gli anni dei MINUTEMAN, dei JUPPITER e di un’intera famiglia di missili russi dai nomi impronunciabili che sostanzialmente davano vita a due famiglie diversi: i missili balistici e quelli da crociera o “cruise”, per dirla all’americana. Si trattava e si tratta ancora di armi completamente diverse. I primi, i missili balistici si comportano come un sasso lanciato lontano. Hanno cioè una traiettoria balistica con un tratto ascendente; un vertice , di solito ben fuori dall’atmosfera, e un tratto discendente che termina sull’obiettivo. Poche o nulle le possibilità di modificare la traiettoria. Un cruise è un’altra storia. E’ sempre un missile ma somiglia e si comporta come un aereo. Il suo volo all’interno dell’atmosfera è programmabile e anche largamente modificabile. fino al punto di impatto. Dopo questa necessaria precisazione torniamo ai missili. Per mantenere l’equilibrio non bastava avere missili intercontinentali in grado di annichilire il Nemico, il suo esercito e le sue città. Bisognava prima essere certi che il Nemico che volevamo annichilire non fosse in grado di distruggere i nostri missili prima che noi distruggessimo i suoi. In altri termini oltre a possedere un missile micidiale bisognava disporre anche di un luogo dove custodirlo e che fosse a prova di bomba. E’ questa l’epoca delle grandi basi missilistiche tanto care alla cinematografia degli anni ’70. Enormi silos di cemento armato e acciaio, sperduti nelle praterie americane o nelle steppe sovietiche, centri comando a centinaia di metri sotto terra, recinzioni e aree riservatissime. Ed è tutt’oggi ad esempio per la Russia che affida a missili balistici intercontinentali gran parte delle circa 4.477 testate nucleari di cui si stima disponga (stime 2022). I siti di lancio fissi sono visibili dallo spazio, e le loro attività, anche lo sfalcio dell’erba sono monitorate secondo per secondo offrendo così la reciproca e quotidiana possibilità di sapere se il mio Nemico anche oggi ha deciso di regalarsi un giorno di vita oppure sta facendo qualcosa di inatteso e preoccupante. In questo caso reagirò immediatamente, lui se ne accorgerà subito e probabilmente si tornerà nella normalità il più presto possibile. Tutto risolto? Certo che no. Ad entrambi le potenze atomiche era infatti venuto in mente che, in fondo, questi missili potevano essere lanciati anche da un treno o da un camion piuttosto robusto. Come si fa a tenere sott’occhio ogni camion e ogni treno dalla Siberia alla Montagne Rocciose? A quel punti l’equilibro sarebbe stato troppo dinamico e la possibilità che qualcuno ne approfittasse troppo alte. Che fare? Semplice, si rilancia con qualcosa di ancora più difficile da individuare; un sottomarino a propulsione nucleare, ad esempio. Un battello da un miliardo di dollari in grado di navigare in immersione per mesi e di arrivare così vicino alle coste nemiche da non dar tempo neppure di recitare l’ultima preghiera. Sul finire degli anni ’70 si era quindi composta quella che ancora oggi è definita come la “triade nucleare”, formata da bombardieri strategici, missili intercontinentali e sottomarini nucleari. Anche la triade merita una veloce riflessione. Se un bombardiere che trasporta qualche ordigno nucleare impiega infatti qualche ora per raggiungere il punto di rilascio e lo stesso per un sottomarino, allora posso anche avere il tempo per tentare di far rientrare la crisi, di cercare una soluzione o di convincere il Nemico che si fa sul serio. Basta un messaggio all’ultimo secondo e il bombardiere, con un’elegante scivolata d’ala, rientrerà alla base e il sottomarino potrà invertire la rotta. Insomma nella triade bombardieri e sottomarini permettono di spaventare a morte ma anche di fermarsi prima dell’irreparabile. Il missile invece non dà tempo. Una volta che l’autorità suprema ha deciso di lanciarlo e la sequenza di lancio sarà ultimata decollerà e arriverà sul bersaglio in meno di un’ora, senza possibilità di ripensamento. E’ l’arma definitiva. Si potrebbe ora discutere di missili a combustibile solido o liquido, di missili cruise, di MIRV e di sistemi di guida a mappatura stellare. Argomenti tutti interessantissimi che però rischiano di distogliere il ragionamento dal suo punto cruciale. Siamo noi in grado, o meglio, sono in grado i decisori ultimi di provare il necessario terrore che gli impedirà anche il solo pensare a ricorrere all’arma nucleare? In fondo la costruzione di missili nucleari tattici, cioè meno potenti, l’invenzione delle testate multiple e indipendenti, i sistemi di guida in grado di colpire con una scarto di qualche metro non risolvono la questione. Chi decide ha o non ha la percezione intima di cosa sta facendo? Avverte una salvifica paura? Si entra qui nel campo della fede che nessuna procedura di sicurezza, per quanto accurata e testata, può rendere una certezza. Vorrei pensare che ogni volta che una delle potenze atomiche ha forzato la mano agitando la sua valigetta nucleare lo ha fatto solo per ricordare a tutti che è necessario avere paura e di conseguenza scegliere un’altra strada. Si è accennato qui alle potenze atomiche, ma quante sono e soprattutto, ci si può fidare? Decidete voi. Della Russia e degli Stati Uniti abbiamo già parlato; ad essi da anni si è affiancata la Repubblica Popolare Cinese che da non molto, grazie ai sottomarini classe Shang, dispone anch’essa della triade nucleare così come Francia, Gran Bretagna, India e Pakistan. Israele e Corea del Nord completano il club, ma non dispongono di sottomarini in grado di rilasciare missili balistici nucleari. Ciascuna di queste nazioni ha la possibilità di condurre o di reagire a una guerra nucleare il che le rende completamente diverse da tutte le altre, sia nella politica, sia nella considerazione del loro collocarsi nel consesso mondiale.

Alla luce di questa panoramica come si inquadrano duque le parole di Putin circa armi terribili e mai viste? In larga parte si tratta, come è ovvio, di propaganda. È propaganda infatti l’ultimo missile RS-28 “SARMAT”, che la NATO denomina “SATAN”. I russi, in base ai nuovi obblighi del Trattato START, hanno infatti adeguatamente informato gli Stati Uniti del test e gli USA hanno monitorato il collaudo del missile russo con due aerei RC-135S Cobra Ball. Questi aerei dispongono di apparecchiature specializzate per tracciare questi tipi di armi e raccogliere dati di telemetria e altri dati di intelligence elettronica, nonché immagini visive. Dunque il lancio avvenuto il 20 aprile 2022 alle 15:12 (ora di Mosca) dal cosmodromo di PLESETSK nella regione di ARKHANGELSK era perfettamente noto. Così come è noto che il SARMAT è stato lanciato con successo da una postazione fissa terrestre e che le attività di collaudo del lancio sono state completate con successo con le testate multiple di addestramento che hanno colpito obiettivi nel poligono di addestramento di KURA nella penisola di KAMCHATKA. Si sa anche che nella base missilistica di UZHUR, nel territorio di KRASNOYARSK, sono in corso i lavori per preparare il reggimento missilistico locale al nuovo sistema d’arma che sostituirà il più anziano R-36M “VOEVODA” dell’era della Guerra Fredda.

Non c’è da preoccuparsi dunque. In realtà qualche motivo di preoccupazione lo si potrebbe avere e riguarda la famiglia delle cosiddette “armi ipersoniche”. Si tratta di missili che si muovono nell’atmosfera ma ad elevatissima velocità – si parla da mach 5 a mach 25 – che tradotto in chilometri all’ora, per chi riesce ad immaginarlo, sarebbero da 6.000 a 30.000 km/ora. A quelle velocità il tempo di volo e anche la capacità che questi missili hanno di cambiare traiettoria rendono la loro scoperta e il successivo abbattimento quasi impossibile. Ecco quindi che sono armi che rompono quell’equilibrio dinamico a cui si è sempre accennato. Oltretutto Russia e Cina, competitori primari degli Stati Uniti, sono molto avanti in questo settore sebbene Washington abbia investito moltissimo per ristabilire l’equilibrio e, magari, spostarlo a suo favore. Si tratta dunque della solita meccanica di azione e reazione che da settant’anni regola gli equilibri in questo pianeta. Reggerà per sempre o da qualche parte c’è già un dottor Stranamore pronto a tentare il colpo, magari di lunedì, magari d’agosto. Vedremo.